Prá quem ainda não viu:

Toda criança tem que ler e escrever.

Monday, February 28, 2011

Sunday, February 27, 2011

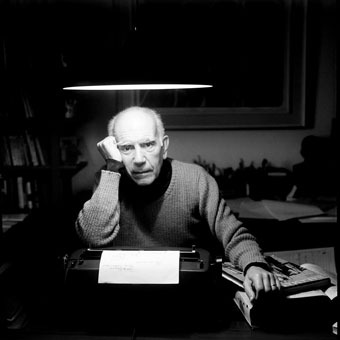

O Exército de um Homem Só

Capa do livro

Conheci o Moacyr Scliar duas vezes. A primeira foi quando um primo, que não é muito afeito a literatura (na época, estudava Engenharia e tinha na estante de casa um monte de livros daqueles com as lombadas todas expostas como enfeite, naquelas edições de capa dura típicas de quem não lê) me veio, esbaforido: "cara, leia o Exército de um Homem Só!".

Na época eu não entendi o livro. Não sabia ainda o que era Realismo Fantástico. Fui obrigado a ler a obra novamente já mais velho. Então entendi a genialidade da coisa. Antes, contudo, havia lido Max e os Felinos e o Ciclo das Águas. Meu primo vivia me dizendo: "leia Moacyr Scliar! Leia Moacyr Scliar, leia Moacyr Scliar!".

Ou então, ele me achava semanas depois e a primeira coisa que ele perguntava era: "você tá lendo o Moacyr Scliar?".

Ele nem deve se lembrar disso. Eu não sei o que o motivou a se tornar fanático mais pelo Moacyr do que pelo Internacional. Mas a cômica ameaça me fez ler pelo menos uns sete livros do escritor porto-alegrense.

A segunda vez que eu conheci Moacyr Scliar foi na faculdade, em 1996. Eu me inscrevi num concurso literário do Diretório Acadêmico Manuel Bandeira, o DAMB, da PUCRS.

Me inscrevi de raiva, porque eu escrevi um texto em fluxo de consciência parodiando a Canção do Exílio do Casimiro de Abreu (sim, ele também escreveu uma Canção do Exílio, caro hipócrita lecteur).

Minha raiva se explica: eu bati pé para publicar o meu texto como crônica no jornal de bairro onde eu trabalhava na época. O editor era meu amigo mas ele não queria porque achava inviável publicar um texto em fluxo de consciência num jornal onde, lógico, possui uma linguagem peculiar e não deve ser utilizada para se publicar iconoclastias literárias (foi o que ele me disse, meio sem graça).

Fiquei profundamente magoado com a desfeita. Claro que eu sei hoje que ele tinha toda a razão e eu era realmente um pequeno irresponsável.

Mas eis que me caiu a oportunidade de enviar meu refugado texto para um concurso. Resolvi defende-lo mesmo porque um professor de Português Aplicado à Comunicação havia gostado muito dele.

Só que como ele foi escrito em “fluxo de consciência”, não tive escolha: fui obrigado a concorrer em Poesia. Estava meio desacreditado mas, é aquela coisa. Depois que a gente envia, começa a fazer figa, e achar que vai ganhar de verdade.

Não ganhei. O prêmio era um Aurelião. Não me importei. Afinal de contas, eu já tinha um, que quase não usava. Todos os concorrentes, com suas respectivas caras patibulares, foram participar da cerimônia de entrega e receber um exemplar da antologia de textos que ganharam (respectivamente os três primeiros lugares em Crônica, Prosa e Poesia).

O primeiro lugar era um soneto meio bizarro. Mas era um soneto. Folheando o livro, na última página, estava eu, com meu fluxo de consciência, em terceiro lugar!

Mas qual foi a minha surpresa ao ver que, entre os jurados, estava ninguém mais, ninguém menos que o Moacyr Scliar! Há muito que eu não lia seus livros, muito embora sempre lesse suas crônicas na Zero Hora. Mas fiquei absolutamente surpreso em descobrir que o grande escritor Moacyr Scliar estava participando de uma banca de um concurso de diretório acadêmico das Letras da PUCRS.

Depois descobri que, a despeito de ser médico, ele tinha essa doença crônica: era incapaz de render fogo, e teria feito (se não fez) isso um milhão de vezes. O exército de um homem só era ele que era capaz de comparecer a mil eventos literários e ainda arranjar tempo para escrever mil coisas ao mesmo tempo. Era o típico exemplo de que escrever não é, necessariamente, uma questão de falta de tempo.

Era o Jacó da literatura, serviria a ela sete mais sete, mais sete, mais sete anos tamanha fosse a sua capacidade de resignação. E, de repente, eu descobri que aquele homem que meu primo me atormentava para ler estava ali, diante de meus olhos.

A morte dele me veio menos pela surpresa do fato de que eu sabia que estava internado há pelo menos um mês no Clínicas, vítima de um AVC decorrente de seqüelas de uma operação.

Mas mais porque, um dia antes, eu havia tropeçado num vídeo do Youtube que falava sobre o Erico Veríssimo. No fim do tal vídeo, aparece o seu filho, Luís Fernando, contando os últimos momentos do autor de Clarissa. Disse que ele sentou numa cadeira, encolheu os ombros, fechou os olhos e morreu. Depois apareceram cenas do seu velório e enterro e a manchete garrafal da Zero Hora: MORRE ERICO VERISSIMO

Eu fiquei pensando qual era a pátria do escritor depois da morte. O Erico vivia filosofando sobre vida e morte no O Tempo e o Vento. Vendo as cenas do enterro do autor de Música ao Longe e misturando com as do velório do Scliar na Assembléia, me lembrei de uma fala do Tio Bicho no final do Arquipélago:

— É a idéia mágica de que, se não houvesse todo esse cerimonial macabro, o terror da morte perderia o seu ferrão. Estou convencido de que os mortos nada têm a ver com a morte. A morte é assunto exclusivo dos vivos.

Bom, fica a dica do meu primo: leia Moacyr Scliar!

Saturday, February 26, 2011

Pirulito & Sabonete

— Fim-de-semana sem futebol é tão sem graça...

— E, mas, fim-de-semana sem Gauchão é uma dádiva.

Selvageria

O acidente. Foto: Tarsila Pereira

Imaginem um ciclista descendo a Silva Só, em Porto Alegre, mochila às costas, em direção à Ipiranga, para ir até a PUC, numa tarde de sexta.

Quando ele passa pelo shopping de fábricas e está prestes a passar pela ruela da quadra do Mc Donald's, percebe que tem um taxista fazendo václo atrás dele.

O cilcista segue a marcha, porque logo ambos vão ababar chegando no semáforo. No entanto, o taxista não pretende chegar à Ipiranga, mas dobrar a tal ruela. Ao invés de esperar o ciclista passar e dobrar ele, como um piloto de carros, mete o pá na tábua e ultrapassa o ciclista para podá-lo de maneira triunfal e heróica e ganhar a rua.

Seu plano falha, no entanto. Ao vencer o ciclista, ele esbarra o pára-lamas traseiro no guidom (com espelhinho) da bicicleta; o ciclista perde o equilíbrio e rola rua abaixo, até parar no meio-fio da famosa lanchonete.

O ciclista era eu.

Me levantei e vi que o taxista parou o carro. Atordoado, ele percebe que havia um brigadeano na calçada que, fazendo ronda na quadra, foi testemunha da podada e do meu albaroamento.

Não podia ser pior para ele — e para mim que, por milagre, saí ileso do acidente. Foi uma briga para eu explicar ao BM que eu estava bem e queria retomar a marcha até a universidade. E fui embora. O taxista, parado diante de nós, não ousava nos fitar: foi pego em absoluto flagrante. Vi que a bicicleta estava intacta, levantei polvadeira e bati em retirada. Como não morri, tinha que continuar meu curso no planeta Terra. Pior: não podia ganhar falta.

Meu acidente aconteceu novamente na minha memória quando eu li, ainda na sexta (via o Correio do Povo do Twitter) que um grupo de ciclistas foi atropelado por volta das 19h na esquina das ruas José do Patrocínio e Luiz Afonso, na Cidade Baixa. A notícia dava conta que pelo menos 15 pessoas ficaram feridas.

Á princípio, achei que fosse algo fortuito; um motorista colhe por acidente dois ou três em alguma rua movimentada de Porto Alegre. Qual foi a minha surpresa ao saber que o grupo era de vários ciclistas e o pior, o tal motorista teria feito questão de abrir caminho impiedosamente através das bicicletas, passando por cima de 150 ciclistas como se todos fossem peças de boliche.

O homem se impacientou e, como o Pateta do famoso desenho do Walt Disney, deve ter achado que, como ele paga impostos, a rua é dele. E resolveu passar por cima de todo mundo para chegar mais cedo em casa.

A truculência foi adiante: tentaram linchar o motorista (que tem um Gol com a sugestiva cor preta); mais tarde, achar o homem em casa, caçá-lo e dependurá-lo num galho de árvore como se fosse um ladrão de cavalos de filme de Western.

É a bárbarie contra a barbárie. Não sei se é de se esperar em Porto Alegre. Uma cidade que tem um dos — senão o mais caótico trânsito do país. Não apenas contando a negligência por parte do municipalidade em diversos aspectos, que vão desde engenharia de tráfego até o próprio transporte urbano (cuja discussão não vão ao caso nesse post).

Mas o pior mesmo é constatar o seguinte: Porto Alegre é uma cidade que odeia ciclistas. A Prefeitura não os quer, os motoristas, em geral, os odeiam. Não existe espaço para o ciclista na capital. Senão, tente subir a Av. Sertório em drive time em direção ao Sarandi, por exemplo. O espaço mal calculado a que foram destinados as paradas de ônibus e o corredor diminuiram o espaço da pista.

Fora o fato de que, em muitos trechos, a pista é recapeada e, por conta disso, possui vários desvíveis, impedindo que se possa andar com considerável velocidade. Aí alguém irá dizer: "por que não ir pela calçada, então"?

Primeiro porque o Código de 1998 proíbe (no papel, claro) o trânsito de bicicletas em calçadas. Segundo porque cadê calçadas?

Outra é o famoso Caminho dos Parques. Ninguém sabe (e nem quer saber) mas existe uma ciclovia que une três parques de Porto Alegre — o Moinhos, a Redenção e o da Harmonia. E a trilha passa por algumas ruas de Porto Alegre, como a Vasco da Gama e a rua da República. Pois bem. Alguém sabe que o lado esquerdo da República é uma ciclova. Quem bebe ali todo dia e estaciona nas redondezas não.

Prá quê uma ciclovia em Porto Alegre, não é mesmo? Porto Alegre também passa por cima dos seus ciclistas.

Prá que? Mas isso é só um detalhe. O pior mesmo é o descaso dos motoristas. Peguei meu caso do particular para o geral porque meu caso é simples comparado à tragédia da José do Patrocínio.

Mas o motorista que bota a mão no volante, dá a partida e vira o Barão Vermelho das quatro rodas, ele não se resume ao meu amigo taxista, nem ao facínora do gol preto. Eles são muitos. Aí, quem sabe, só alguém da linha freudiana possa explicar a doença do trânsito de Porto Alegre.

Pego o caso das dezenas de carros que vivem caindo no Arroio Dilúvio. Seria folclórico se não fosse tragicamente patológico. Vai ver que eles vivem caindo no Arroio Dilúvio expiando a sua neurose como uma forma inconsciente de autopunição, o ato falho da culpa de não terem limites na hora de dar a partida em seus respectivos automóveis, como o criminoso que deixa a pista do crime. E que vai meter seus bofes, sua culpa incubada e seus radiadores no esgoto...

Por fim, tomem cuidado: o taxista que me atropelou na Silva Só deve estar à solta.

Friday, February 25, 2011

O violão de 3 libras

O jovem Harrison

George era o único dos quatro irmãos que não teve problemas de comportamento no colégio. Quando ele terminou seus primeiros estudos, seus pais, ela uma balconista e ele, motorista de ônibus desempregado, viam no garoto um futuro promissor nos livros. Ou por outra, ele seria o escolhido da prole para, quem sabe, salvar a reputação dos Harrison?

Foi quando George conheceu o skiffle de Lonnie Donegan e enlouqueceu. Ao invés de prestar atenção na classe, agora ele ficava desenhando guitarras na mesa à lápis enquanto o professor escrevia garatujas na lousa.

Os pais de George, no entanto, poderiam achar aquilo algo discrepante e ofrçar o pobre rapaz a desistir da música. Mas não foi assim que aconteceu: sua mãe, que não ganhava um grande salário numa quitanda das redondezas, não só arranjou três libras para o seu primeiro violão como também acompanhava de perto a evolução do garoto no instrumento.

Foi uma questão de tempo: ele queria uma guitarra e conseguiu; depois, passava o dia inteiro esfolando a ponta dos dedos para aprender novos acordes. Não fosse por amor, talvez seus pais tivessem certeza de que era um investimento a fundo perdido.

Isso foi em 1958. Sobre essa época, George disse, certa feita: "no começo era bom, nós éramos garotos, queríamos tocar e, quem sabe, gravar um disco", diz. "Achávamos que se pudéssemos chegar até Londres e começar a gravar, nós até conseguiríamos fazer sucesso. Essa foi a parte mais difícil — dois anos tentando todas as gravadoras, e nada. Nosso primeiro sucesso foi Love Me Do. Depois todos foram números 1. Até que aquilo cvomeçou a ficar ridículo, nós nunca podíamos imaginar que íamos chegar onde chegamos (...) o que aconteceu de fato foi quando nós demos o primeiro passo".

Na biografia dos Beatles, Geofrey Strokes fala que poderia haver dúvidas de que George se encaixaria nos Quarrymen. "John estava explorando la vie bohème do Liverpool Art College, e George era um Ted mal-ajambrado e de dentes tortos, com quinze anos. Mas ele sabia tocar — talvez melhor do que Paul — e, com a guitarra nas mãos, se superava. Ao aceitá-lo no grupoPaul e John assumiam que tocar bem significava mais do que falar bem. Com ele, três quartos dos Beatles já estavam formados".

George falou que o primeiro passo foi chegar a Londres e gravar. Na verdade, se formos olhar em retrospectiva, o primeiro passo mesmo foi aquele Dutch Egmond de 3 libras que ele pôde comprar com o dinheiro de sua mãe.

A intuição feminina de Louise estava certa. O seu futuro promissor era a música.

Labels:

beatles,

George Harrison,

Lonnie Donnegan,

rock,

Skiffle

Thursday, February 24, 2011

A Carta

Chopin, "Minha Dor"

Esses dias eu fui pegar uma caixa de papelão no topo do meu armário de discos e caiu um livro com um cartão dentro. Era um cartão com um marca-páginas e uma dedicatória de um ex-rabicho. De repente eu esqueci a caixa e fiquei contemplando o envelope, abri e reli. Ela diz coisas como "seja feliz", "estou sempre pronta", coisa assim (não vou pegá-la de novo, óbvio).

Aquilo me causou um fluxo de consciência de ter sido raptado por uma memória involuntária. E de repente eu estava com ela enquanto eu lia a sua letrinha miúda e o neu nome do envelope.

Eu não sei porque tudo acabou mas era mais forte do que eu. Eu me apaixonei de uma forma catártica. Quando eu me dei conta, eu estava totalmente enfeitiçado. Mesmo que permenecêssemos apenas amigos, era como se aquela dedicação com que eu me oferercia para ela era como se me fizesse sair de dentro de meu egoísmo e conhecer alguém, como se ela houvesse se tornado uma depositária de todo o meu afeto.

E ficava pensando como era bom estar enamorado. E como era bom eu ficar quieto no meu canto no catre sonhando com ela. Então eu me dei conta de que eu não era assim e, de uma hora para outra, eu ficava triste e suspirando de saudades. Era pura mágica. Eu leio coisas gentis que eu escrevi para ela, coisas que eu também nem mandei. E fiquei com saudade de quando éramos quase jovens e saudade de estar apaixonado. Era algo idílico e sublime como o primeiro ato do La Bohème: talor dal mio forziere...

Falando nisso, Chopin se correspondeu com a mãe de uma garota, Maria Wodzinska, com quem ele estava enamorado. A família, no entanto, foi contra o casamento, talvez devido ao estado de saúde do compositor polonês (ele era tísico), e ele sabia que fora discriminado.

Então recebeu toda a sua correspondência de volta. Pôs tudo num envelope e escreveu, Moja Bieda (Minha Dor).

A carta dela foi quando nos encontramos pela última vez. Me lembro que eu tinha pensado milhões de vezes em por essa carta fora, mas não consegui. E guardei uma foto juntos. Não gosto da foto. Não ficou bem batida.

Barthes quando escreveu sobre fotografia falava do lado suybjetivo de quem vê. Retratos guardados são mais do que registros do real, falam a quem ficou sozinho num tempo posterior. Fala de um passado como o marco de algo que existiu e acaba criando uma nova realidade perdida no tempo e no espaço.

A foto é um registro do que não estpa. Agora, quanto mais leio, mais ela se parece real. Imagino ela se ruborizando, me olhando com seus olhos chineses de repente e pegando em minha mão, enquanto o ar era límpido de um céu muito lavado e longínquo de uma tarde antiga na faculdade...

Tentei esquecê-la; inútil. Mas é um amor que se cristalizou e faz parte apenas de algo que interessa apenas e tão somente a mim. E que, tão mágico e inesquecível, eu prefiro deixar morrer comigo. Já me odiei por sentir isso depois de tanto tempo. Mas deveria agradecê-la por tudo e por nada. Ela fez eu querer ser uma pessoa melhor. Mais: ela me libertou. Fez isso e me deixou, e me fez cativo do seu amor.

Inexplicável como as pessoas mudam. Como disse alguém, mesmo em casos fadados ao desenlace, existe sempre uma ambivalência no rompimento definitivo.

Se alguém quer estar certo de romper numa relação e não voltar de forma alguma a ela, é sempre levada a uma sensação de crueldade que, no fim, mostra sempre que, a despeito de qualquer ódio superficial, o amor ainda existe.

Peguei o envelope e joguei com estrépito para o topo do velho armário, de onde ele não deveria ter saído.

Friday, February 18, 2011

Um Certo Erico Verissimo

"Era uma noite fria de lua cheia..."

Erico Verissimo sempre me lembrou meu avô. Não só pela fisionomia mas também porque me lembro de ver a lombada do Solo de Clarineta na sua estante. Contudo, o único livro do autor de Clarissa que eu havia me debruçado foi Noite, nos tempos da faculdade.

Quando o lançamento de O Continente completou cinqüenta anos, em 1999, eu guardei um suplemento literário sobre O Tempo e o Vento. Esses dias, o velho jornal me caiu nas mãos.

Então eu pensei: está na hora de eu ler definitivamente toda a trilogia. Isso se deu pouco antes da última Feira do Livro. Fiz algo que eu não fazia há tempos, ir a um sebo.

Eu não frequentava sebos há muito tempo e não me sentia remotivado a ler um livro — exceto os de sempre, que eu tenho sempre à cabeceira.

Peguei uns morlacos, uns livros usados de minha coleção e troquei pelo Continente. — que vai de 1745 a 1845. O interessante é que é um misto de história e ficção e a relação com o local não faz do livro um romance regionalista, mas sim um romance regional. Ao mesmo tempo, não tem o mesmo caráter "socializante" dos autores do Romance de 30, como Jorge Amado, Franklin Távora e o Jorge Amado.

Uma curiosidade: O Erico escreveu boa parte do Continente no escritório dele nos fundos da Livraria do Globo, no Centro de Porto Alegre, e a janela — ele diz no Solo de Clarineta — dava quase para a cozinha do antigo restaurante D. Maria (que ficava na José Montaury defronte ao abrigo de bondes, e que não existe mais), o que fazia com que, todo dia a partir das onze da manhã, o blend de óleo de peixe frito lhe embrulhase o estômago...

O capítulo Ana Terra é lindíssimo, é mitológico como uma passagem do Gênese.

O Continente é entremeado pelo cerco dos federalistas ao sobrado dos Terra Cambará, em 1895. Eles estão sitiados. Daí começa a história, mostrando a vida nos Sete Povos na voz de um padre jesuíta, Pe. Alonso. Fala perfeitamente como era a cultura e a economia nas missões jesuíticas no século XVIII.

É a história do Rio Grande do Sul contada da forma mas incrível e sublime.

Ele tenta salvar uma índia perdida que morre ao dar a luz a um menino, Pedro, batizado por Alonso. O menino tem visões. A mais bela é a de que sua mãe era a encarnação da Virgem, a e a chama de Rosa Mística.

Daí vem as guerras após o tratato de Santo Idelfonso. Vão entregar Sacramento aos portugueses e surge a figura do capitão alferes Sepé Tiaraju. Pedro vê Sepé morrer em batalha e é o fim de A Fonte.

Corte cinematográfico para o cerco do Sobrado. Aí começa a saga da família Terra, perdida no meio de uma sesmaria. Seus irmãos encontram um índio que havia sido ferido em batalha — o índio é Pedro. A família Terra veio de Sorocaba, pois o patriarca deles era tropeiro e decidiu ficar no sul.

Eles salvam Pedro, que se torna agregado da família, ele e Ana se apaixonam, ela engravida dele, ele depois disse que teve a visão da morte dele. Aí começa a tragédia.

Em alguns trechos, o Erico mostra, pela boca dos personagens, a diferença entre o homem da campanha, ligado a gueras, ao nomadismo, a viver numa região ao mesmo tempo fronteiriça e sem fronteiras, a lida com as armas e com a linguagem e os hábitos platinos em confronto com o homem típico do litoral, mais ligado ao nomadismo, ao comércio, à paz, e de raiz açoriana. Isso ele compara na boca do amigo do Cap. Rodrigo, Pe. Lara.

A sutilileza em que o Erico consegue dividir ambiente, caracterização dos personagens e fazer uma sociologia do gaúcho e das lendas e históricas é de uma síntese perfeita.

II

Aliás, tem um ensaio do Antônio Hohlfeldt que demonstra o elemento dialético na relação tempo - vento.

O tempo parece ligado às mulheres, que solidificam as tradições familiares e a perpetuam, e estão ligadas, por exemplo, na imagam da tesoura da mãe de Ana Terra, que passa de geração em geração quando elas a usam para cortar o corão umbilical das crianças. Elas são o elemento agregador.

Isso é curioso: na última fala entre Sílvia e Rodrigo Cambará, ele pergunta à ela se existe algo entre ela e seu filho, Floriano. Ela encolhe os ombros, e diz que não. A despeito de todo o seu lado infiel, ele explica à moça que ela devia permanecer ao lado de Jango (irmão de Floriano, que também disputava o amor da menina) porque ele, Rodrigo, sabia que ela seria o tal elemento agregador.

Isso que ela já havia gerado um filho (de Jango) e naturalmente se tornara a mulher que iria perpetuar esse lado agregador dos Terra-Cambará e de todas as mães do Rio Grande que se resignavam à esse papel histórico-mitológico ou o que quer que seja.

O elemento masculino, o de conquista e derrota, expansão é o do vento, e é simbolizado pelo punhal do Pedro Missioneiro. Esse elemento conquistador é desagregador, é beligerante, e mostra a diferença entre Ana Terra e um certo Cap. Rodrigo e a sua aura trágica. Ele é um personagem trágico, sabe que deve morrer em combate.

Todos os Cambarás tinham o código de honra: morrer em combate. O maior deles, o Chantecler, Dr. Rodrigo Cambará, morre na cama, sozinho, vitima de um infarte fulminante.

Numa fala, Bibiana pensa em An Terra e diz: "o destibno das mulheres da família era fiar, chorar e esperar". Mas eu vejo que nisso reside não uma total resignação, mas sim uma espécie de fortaleza emocional, de destino maternal e familiar.

Maria Valéria — que com sua vela que nunca se apaga, atravessa todos os sete volumes do Tempo e o Vento, quando confronta Licurgo, por exemplo, é capaz de separar o espaço feminino do masculino na casa na visão machista, mas ela também é capaz de ver a hipocrisia no discurso de Licurgo.

Ela encontra esse espaço e acaba se tornando, tanto quando Bibiana, a mulher que dá a corda no relógio do Sobrado e que é a guardiã, é a matriarca, a guardiã da virtude do Sobrado, ela sabe tudo, é uma mulher forte e prática, é uma personagem admirável, é a deusa do lar, a Héstia, é a memória cultural da família na figura feminina. Isso mostra a força das personagens femininas do Erico e do elemento feminino na formação desse espaço.

Claro que Erico se coloca o tempo todo na defensiva em favor das mulheres: ele naturalmente entende a figura basilar delas na família, mas desmascara o machismo. Como na fala de Luzia: "Mas dr. Winter, nesta terra os homens não fazem muita diferença entre as mulheres e os cavalos (...) veja bem, doutor, a idéia dos gaúchos em geral é a de que o cavalo e a mulher foram feitos para servirem aos homens, e nós nem podemos ficar ofendidas, porque os rio-grandenses dão muito valor aos seus cavalos..."

III

Interessante no O Continente são citações ao surgimento do comércio de gado, a partir do começo do Século XVIII.

O sul tinha uma vacaria sem dono e São Paulo e Minas precisavam de animais de carga para o extrativismo. Aí surgiu a primeira BR 101, que passava por dentro do Morro dos Conventos, Campos de Cima da Serra e depois o Litoral e Viamão.

A ocupação portuguesa - depois dos Sete Povos se deu quando a Coroa achou que erapreciso fixar gente aqui (porque a fronteira era inexistente, e a rigor,ia até as margens do Ibicuí), e concedeu sesmarias. Porto Alegre era uma sesmaria, lotada em Viamão.

A sesmaria de viamão tinha uma invernada, quanto mais posses os tropeiros conseguiam aquinhoar, maior poderia ser a sesmaria.

Depois de Viamão viria Rio Grande, que era o único porto possível no mar do Rio Grande, em 37. A Igreja Matriz da cidade é dessa época e é a mais antiga do Estado.

Para mão de obra, chegam 400 casais de açorianos. No livro, o Erico descreve a desgraça que foi a viagem do arquipélago para Laguna. Porém, a descendência dos Terra é portuguesa de Sorocaba, na verdade, e Pedro não era sesmeiro.

Outra é que a família Terra é atacada por castelhanos por 1780, mais ou menos.

Interessante é ver que desde 1760, depois do fim das guerras guaraníticas, o Rio Grande foi confiado a um civil e sendo desprotegido, ele virou foco de interesse do governador de Buenos Aires, que atacou Sacramento e sitiou Rio Grande por 13 anos.

Pedro de Cevallos era um doido do tempo do tratado de Tordesilhas e queria todo o Continente de volta. Atacou Rio Grande e depois Rio Pardo.

Isso explica porque nessa época em que o território era tão desprotegido, e a família de Ana Terra foi covardemente dizimada.

Pior que os castelhanos de 63 a 76 invadiram tudo mesmo, exceto Rio Pardo, mas derrotaram Rio Grande, e depois partiram para Viamão. Houve uma diáspora para o norte, mas muitos portugueses presos pelos espanhóis foram mandados para San Carlos, no Uruguai. Rio Grande só seria retomada em 1776.

IV

As mulheres representam a figura importante na família — como no caso da do próprio Erico, que teve sua mãe, Dona Bega, como a pessoa que carregou sua prole nas costas, enquanto seu pai deixava o lar.

Mas nem todas as mulheres de O Tempo e o Vento pertencem a esse arquétipo: existem as outras, as que viram a cabeça dos homens, as não agregadoras. Como no caso Luzia-Teniaguá.

Bolívar, ao contrário do pai, não seduz: é seduzido. Ela era vista como uma espécie de ameaça, uma femme fatale, uma devoradora de homens. Ela teria levado o filho de Bibiana à ruína, ela provocou a cisão no Sobrado e a "guerra" a que o referido capítulo do Continente se refere não é bem a do Paraguai, mas a da filha de Pedro Terra e sua insigne norinha diabólica.

Nesse episódio, é de se pensar se realmente Luzia era tão má como parecia ser. Talvez apenas na cabeça da velha Bibiana que, de tanto odiá-la na conquista do Sobrado que ela, coitada, acabou ficando gagá...

Bolívar Terra Cambará é uma espécie de anti-herói: ele herdou os defeitos das duas famílias, o ímpeto e a estupidez do pai e a teimosia muar dos Terra. Um homem traumatizado de guerra, nervoso, e que casa com uma mulher de outra cultura. A morte dele é triste, deprimente e estúpida.

Curioso é que o Erico mostra o contraste entre o colono português continentino, que é tosco, ao passo que ocorre um curioso choque cultural quando Predro Missioneiro mostra que, a despeito de ser indígena, sabe ler, escrever e tocar um instrumento musical, e os filhos dos Terra e as gerações posteriores nunca viram nada de mais em ter algum tipo de erudição.

Para ver que a civilização dos Sete Povos estava realmente à frente do seu tempo.

E a Luzia era uma mulher da Corte, e foi parar por acidente em Santa Fé. O casamento é a ruína desde o começo. E Bibiana, depois de velha, vira uma espécie de matrona vingativa, ciumenta (não deixa que ninguém corteje Luzia) e obcecada em tomar o Sobrado e a guarda de Licurgo.

Capitão Rodrigo é arquétpico. É uma figuraça. Ele é o tipo de gaucho que não é nem patrão, nem peão, é soldado paisano que luta a soldo de caudilho. Ele era soldado do Bento Gonçalves e entrou na guerra do lado dele, quando Bento Amaral ficou do lado dos legalistas. O curioso é que depois os amarais ficam do lado dos maragatos e os Cambarás do lado dos chimangos.

Mas sua fanfarronice é quase inverossímil: funciona mais como um arquétipo dentro da mitologia particular dos Cambará: gosta de mulheres, jogo, bebida e de morrer peleando. Ele assombraria a saga no Retrato, com Toríbio e Rodrigo que, ao contrário de Ligurgo, a figura parental transitória, têm muitos traços do Capitão. Licurgo, por sinal, é de uma mulher só: Ismália Caré, da morte de Alice até sua morte, na revolução de 23.

Os obscuros Carés também têm o lado obscuro dos Cambará: campeiros, suas mulheres serviam à fúria sexual deles, que tinham elas como seus objetos pessoais no meio do mato.

Momentos inesquecíveis são os diálogos notívagos entre o Padre Lara e o Capitão Rodrigo e a forma como o Erico fala pelo Capitão ao questionar a ordem instituída em Santa Fé e de como o Padre Lara fica do lado do poder por conveniência e por falta de alternativa.

A morte do Capitão Rodrigo sempre me chamou a atenção depois que eu li a Canção dos Nibelungos. Vejo uma relação entre Siegfried e ele, e Kriemhilde e Bibiana, mas bem vago. Eu sei que o Erico conhecia a história, ele cita os Nibelungos pela boca do Dr. Winter.

Os dois morrem meio que num anti-clímax na história eo destino da mulher deles muda a partir dali. Mais ou menos da mesma forma.

A mulher dos dois - Bolivar e Pedro - são más. a de um é comparada pelo Erico com a bruxa da lenda da Salamanca do Jarau e a outra provoca uma tragédia na vida do Pedro da Maia porque trai ele com outro e foge para a Itália.

Bolívar, de temperamento fraco e nervoso por excelência, se deixa morrer num duelo estúpido em parte por conta da rixa dos Terra Cambará com os Amarais, e o outro se mata.

E é curioso traçar correspondência entre Bibiana e Afonso da Maia nas duas histórias, e a relação deles com o lugar onde eles vivem, Afonso o Ramalhete, e Bibiana o Sobrado de Santa Fé, que é um personagem meio prosopopeico no livro.

V

Engraçado que uma professora de semiótica da faculdade me disse, certa feita, que o Erico tinha lido centenas de vezes Os Maias, do Eça. Agora que terminou "A Guerra", eu fiquei pensando que existe alguma ligação entre a segunda parte do Continente com o livro do Eça.

Até porque Bibiana acaba sendo como o Dr Winter analisa (e ele é uma espécie de coro de tragédia grega ao analisar os personagens cinicamente) ela como uma mulher prática. Ela aceita o casamento do Bolivar com uma mulher, a teiniaguá, para retomar o terreno do Pedro Terra em Santa Fé, e depois que o Bolivar morre, ela finca o pé no sobrado e se prende ao neto, Licurgo, a fim de se ficar ao lugar.

Mas a relação com o Eça é que a Bibiana, assim como o Afonso de Maia, ambos têm um filho que morre tragicamente e jovem, e o avô/ó (Afonso e Bibiana) compensam nos netos (Licurgo e Carlos da Maia) a educação que não puderam dar para compensar a personalidade fraca dos filhos (Bolivar e Pedro da Maia).

Licurgo quando cresce depois da guerra do Paraguai vira abolicionista e republicano e naturalmente partidário do Júlio de Castilhos, ou seja, vira um Chimango. E os amarais, sempre legalistas desde os Farrapos, viram maragatos.

VI

O Retrato é a história do neto do Cap. Rodrigo, Dr. Rodrigo Cambará, filho de Licurgo, neto de Bibiana. Ele é o típico filho de estância formado na cidade, cosmopolita e culto, um dândi e playboy bon vivant de fraque numa terra de bugres, que vivem de chilenas, bombachas e mangas de camisa.

Narra o retorno dele à Santa Fé e a sua ascenção como intelectual e agitador cultural na região. Mas como acontece na maioria dos pernagens épicos, ele tem dois lados. O Erico não perdoa nenhum personagem. A Bibiana, coitada, de tão obstinada e calculista depois de velha, ficou gagá.

A história vai de 1910 a 1915, começa na campanha civilista onde o Rodrigo se coloca contra Hermes da Fonseca e Pinheiro Machado. Licurgo já se desiludiu com o governo. Rodrigo tenta combater o borgismo e Hermes na cidade, vira um herói, um príncipe, um apolo narsísico e sanguíneo mas é um homem controverso, não foge ao sangue totalmente passional e impetuoso do avô.

Termina na morte do Pinheiro Machado. Mas tem um outro evento paralelo no desfecho (relacionado à Rodrigo) que é chocante. Genial demais. Erico usa o recurso de fluxo de consciência para mostrar a confusão mental de nosso herói, flagrado de forma trágica em mais uma aventura donjuanesca...

A música tema do jovem Rodrigo: Loin Du Bal

O Retrato começa e o Arquipélago termina em 1945 no intermezzo Retrato de Família (onde o lado psicológico é plenamente explorado, junto com o histórico), quando Rodrigo, já velho, é apeado do poder com a queda de Vargas, e termina seus dias condenado num quarto do Sobrado, cercado de seus amigos Liroca, Tenente Prates e Tio Bicho, analisando a Era Vargas.

No fim aparece Floriano, que é um alterego do Erico, totalmente. O último capítulo, narrado no foco de Floriano, é o Erico autobiografado, falando sobre o problema do escritor intelectual naquele momento histórico, de ser ou não engajado politicamente. Ele se explica (Floriano-Erico) com a sua data venia neutra.

Floriano é o Erico pacifista e o Erico escritor, se confrontando com o seu papel como escritor, do exercício da escrita e da forma como o intelectual que, na sua época, se não tivesse opção política ou não escolhesse entre preto ou branco, acabava sendo marginalizado ou taxado de alienado.

Ou, ser escritor num momento histórico em que era preciso tomar partido de alguma causa, qualquer que ela fosse.

O diferencial é que, ao contrário do Continente, o Retrato (e, principalmente o Arquipélago) não tem a mesma linguagem. É livrescamente bem mais 'urbanizado', como eu devo ter dito antes, evoca o estilo do Eça. E é um romance histórico. E, ao mesmo tempo, a própria linguagem utilizada por Verissimo se "moderniza".

No Continente, em alguns momentos, o tempo é sugerido, como em Ana Terra, a passagem do tempo é vaga. E no primeiro livro se vão 200 anos. No Retrato e no Arquipélago, são apenas 50 anos.

VII

A técnica narrativa do Erico é convencional às vezes, mas é requintada. É de grifar (como eu faço) palavras, frases, descrições de ambiente.

O delírio final do Rodrigo Cambará no Angico (fim de A Sombra do Anjo) é genial, o Erico utiliza uma técnica de fluxo de consciência que não é nada convencional, pelo menos, não esperava isso do Erico.

Interessante traçar a diferença entre Rodrigo e Toríbio, um urbanizado e o outro, campeiro, e depois Floriano e Eduardo, um escritor e o outro, comunista ferrenho, e os embates ideológicos.

Aliás, o Erico mete política o tempo todo nos diálogos, recheia o livro com momentos desse tipo.

Tem uma hora em que o Pinheiro Machado chega à Santa Fé e tenta convencer o Rodrigo a voltar ao PRR para se candidatar à deputado. No fim, ele rompe com o senador, no mesmo momento em que ele é assassinado no Rio, em 1915. Dá para ter a noção da importância do senador (que era conterrâneo do Erico) na vida pública brasileira na República Velha.

O curioso é que, a despeito do Continente, a parte da triologia que eu queria chegar era justamente o Arquipélago.

Acho que o Dr. Rodrigo Cambará é o grande personagem do livro. O Retrato é uma preparação para a aventuira política dele no Arquipélago e eu estou abismado. É genial como o Erico mostra como era a vida político-boêmia-intelectual-cultural de Porto Alegre e do Estado nos anos 10, 20 e 30.

Tem uma cena no Clube dos Caçadores, um famoso cabaré que existia aqui no Centro, que é totalmente noir.

O estilo dele no Arquipélago é bem mais apurado e conciso, e ele cuida de colocar elementos relacionados aos livros anteriores.

Em parte tem a saga política do Rodrigo, de castilhista até a Reação Republicana (ele apoiava o civilismo do Rui no Retrato, depois entrou no PRR a pedido do Sen. Pinheiro Machado e depois, com a crise de 1922 (Cartas falsas, 18 do Forte), ela passa apoiar a Reação Republicana apoiando o Nilo Peçanha e depois naturalmente o Assis Brasil contra o Borges.

E o livro mostra bem o que eram aqueles anos políticos aqui no Estado: conturbados e violentos, ainda vivendo o racha de 93, que só acabaria quando pica-paus e maragatos se uniram contra Washington Luís, na Aliança Liberal.

VIII

Mas o Arquipélago valeria só pelo Caderno de Pauta Simples. O Erico recriou aquele interlúdio poético entre os capítulos como esboços do Floriano, que também são arroubos de literatura "moderna" em Erico, que enfeixa o romance de forma inteligente ao usar ou de uma linguagem poética e figurativa dentro do seu respectivo contexto ao capítulo temático quando o diário de Sílvia, um beethoviniano e fulgurante scherzo quase no fim da sinfonia monumental que é o Tempo e o Vento, e que se liga triunfalmente à coda, o capítulo Encruzilhada.

No Retrato, Rodrigo Cambará volta apeado do poder em 45 e todos comentam sobre ele, de forma dividida. Dali começa a saga dele, no primeiro arquipélago, ele sai do PRR para se bater contra os chimangos.

Assim como no Cointinente os intermezzi da história é a resistência contra os maragatos no Sobrado, no Arquipélago é a agonia do Rodrigo Cambará e a relação dele com os filhos e o sobrinho (filho do Toríbio). É um romance ostensivamente psicológico.

Rodrigo é acusado de defender um continuismo que ele criticava em Borges e achava natural em Getúlio Vargas, já que ele era seu comensal, e usou dessa posição para se tornar o Duque de Mântua do Estado Novo, em sua vida de pândego na Capital Federal do tempo dos cassinos.

O engraçado é que o filho do Toríbio virou padre; e o romance, à mediDa em que muda de tempo cronologicamente, muda a própria linguagem.

O arquipélago é uma tese do Floriano-Erico para explicar a relação entre solidão agregamento das pessoas; do ponto de vista metafórico, pois, o 'Continente' é o todo, é a consolidação, a planificação, a solidificação; o 'Arquipélago' é a fragmentação humana e a nostalgia do coletivo — tanto em sociedade quanto dentro do próprio núcleo familiar.

Floriano é uma ilha, tentando unir sua família que se fragmentara pela intempérie e a clivagem do tempo.

Floriano evoca sua amada Sílvia ao ouvir o quinteto para clarineta de Brahms

Nos debates, é possível ver a posição do Verissmo em Floriano e em como ele sofria com o fato de ser escritor e permanecer humanista neutro contra o sectarismo à gaúcha que ele acusa no livro. De você se vender por uma causa apenas por não ter uma causa e ter a nostalgia de estar agregado a alguma causa.

O capítulo do Caderno sobre a irmã morta dele é um dos momentos mais fantásticos/comoventes do livro. Tanto o fim do Arquipélago 1 quanto o do Retrato 2, quando Floriano faz a sua profissão-de-fé pela primeira vez na obra.

Curioso é que um Caré lutou na Força Expedicionária Brasileira e vitrou mártir, neto do Cap. Licurgo. Só o Erico mesmo.

Eu queria que Santa Fé existisse. Nem que fosse para tomar uma cerveja gelada no Ponche Verde ou na Confeitaria Schintzler e ir a um baile no Municipal!

IX

No Solo de Clarineta o Erico diz que o Fandango é inspirado num tio dele que quebrou um disco dele santando em cima sem querer.

O Erico teve um insight. De que aquela gente, depois de 200 anos peleando pela formação do Rio Grande NÃO TEVE TEMPO PARA SE CIVILIZAR.

Luiza Silva é um exemplo: ela foi transformada em louca, mas ela não fez NADA. Era uma mulher cosmopolita diante de um bando de retacos.

O mote do Tempo e o Vento é isso: o choque cultural entre o regionalismo tacanho e o cosmopolitismo. Mesmo político, o Licurgo defendeu as teses republicanas mas era um tosco. Rodrigo Cambará é o primeiro intelectual da família, letrado mas com o ATAVISMO de ser um Cambará. Rodrigo, que mesmo detestando Sigmund Freud e "aquele pessoal de Viena", diz ao seu filho mais velho: "deixe o Cambará sair de dentro de você!". E ele sai, para surpresa de seu pai, que tanto o subestimou.

Floriano é outra pessoa, sofre pelo fato de ser intelectual sem ser engajado, mas é o Erico, o homem que lutou para transformar seu ofício não apenas em profissão, mas como meio de sustento. E nas críticas aos livros de Floriano em O Tempo e o Vento, transparece um reflexo no espelho de Erico, que era também subestimado ou acusado de superficialóide ou de pequeno burguês em alguns romances de formação.

O curioso são os personagens que são antítéticos. Dr Winter questiona o status quo de Santa Fé. Tio Bicho também, em sua verrina cáustica e quase sempre certeira, o castelhano que pintou o Retrato, Don Pepe; é o olhar estrangeiro naquela horda de castiços.

O Erico, em 61, mostra exatamente isso que tu disseste, aqui sempre foi um preto contra o branco, mesmo sem convicção, mas de forma compulsória. E eles nem defendiam o RS, cumpriam ordens de um caudilho. E Erico demonstra isso nos embates platônico-ideológicos ao longo do Arquipélago. O Gaúcho tem suas virtudes, seus mitos, mas tem os seus defeitos.

Voltando ao Continente, apesar de ser mulher e de não er "importância" na família de então, Ana Terra mais forte do que todos os homens so porque viu a hipocrisia em que ela e a sua mãe se submetiam, sobreviveu ao massacre dos Terra por amor ao seu filho com Pedro Missioneiro e agiu de forma brilhantemente agregadora ao se sacrificar por ele e pela cunhada, nem o Velho Testamento imaginaria algo assim. Ela foi muito mais forte e sábia (e lúcida) do que seus irmãos em perpetuar a sua linhagem. Mas nenhum deles poderia fugir ao seu destino trágico.

Por isso, prá mim, é uma das personagens maisa geniais de toda a literatura brasieira. Ela treve a lucidez, o insight que eles nãoi teriam, a despeito de serem os homens, eram personagens inferiores.

Aliás, o Erico salienta isso — de que quem agrega são as mulheres, os honens desagragam, não inconstantes.

A fortaleza da forma como o lado feminino é "continente" na história no sentido de agregação, de prudência, de paciência, nós vemos em Ana Terra, Bibiana, Maria Valéria, de certa forma em Flora (que não é durona como elas) e finalmente Sílivia, que aceita o papel depois de consultar sua consciência — não sem a ajuda do Irmão Toríbio, filho do velho Toríbio que, ao invés de sair putanheiro, virou um discreto padre marista.

X

No começo de O Retrato, a história começa com o retorno de Rodrigo apeado do poder central, em 45. Todos se dividem em atacá-lo ou defendê-lo, mas ele não aparece. É o prelúdio...

Passa todo o Retrato contando a sua hisrória depois de cirar doutor até a morte do Pinheiro Machado, em 1915. E toda a sua repercussão, de como ele era influente, amado ou temido. Aliás, eventos históticos permeiam Santa Fé. O assassinato do homem forte da República Velha se alastra como um câncer pela cidade. E a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial provoca uma pancadaria no Ponche Verde, bar então gerenciado por alemães durante aquele interregno.

O Arquipélago começa e é entremeado em 45, com Rodrigo agora como personagem principal, como num acerto de contas com a família e suas divergências com os filhos, Jango, Eduardo e Floriano.

Esse trecho equivaleria no Continente como O Sobrado, e os trechos de poesia em prosa reaparecem como o Caderno de Pauta Simples.

Num debate entre pai e filhos, vem a tese do Floriano que explica as expressões Continente e Arquipélago. O primeiro é a consolidação e o segundo a fragmentação e a nostalgia inconsciente psicologico-sociológico do sentido de solificação: individual, social.

Termina em 23, quando Borges vence a eleição fraudando-a e começa a Revolução (que vai até 28).

XI

Tia Maria Valéria é muito engraçada, ela rouba a cena, ele singra todo o Tempo eo Vento, ele conquista o leitor — mesmo sem ser a personagem preferida nem deles, nem especificamente de Verissimo. Ela chama o Dr. Bandeira de Tio Bicho e o Arão Stein, o folclórico amigo comunista do Rodrigo de "João Felpudo", porque ele tem ares de janota. Eu morro de rir quando ela chama eles desse jeito.

E o sogro do Rodrigo, Babalo, também é uma figuraça, é mais pachorrento do que eu. Mas é o homem mais virtuoso de todos, em sua calma e discernimento, também sabe roubar a cena à sua maneira. É um homem preso à terra, dado seu passado de tropeiro, mas não é um sujeito obcecado pelo campo, como Toríbio ou Jango, ele tem uma visão menos patriarcalista e mais ligada ao afeto à família e aos seus.

Tio Bicho, sobre a Dinda: "lá vai a Pucela de Santa Fé com a sua vela na mão como um farol ambulante".

Um dia, Flora flagrou a velha falando sozinha enquanto dava corda no relógio do Sobrado. Perguntou: Ué, Dinda, falando sozinha?". Sem se virar, D. Maria Valéria: "estou conversando com os meus mortos". A Dinda fala que existe tempo prá tudo: tempo de plantar, tempo de colher, tempo de guerra, tempo de fazer pessegada...

Um dia, já cega pela catarata, ela disse à Sílvia: "acho que o relógio esqueceu do meu tempo de morrer".

O fascinante é que ela não "morre": Percorre todos os livros com sua vela na mão, vendo se todas as janelas do Sobrado estão bem fechadas, antes de dormir.

Liroca também: ele é eterno no Tempo e o Vento. E ela é o seu amor não correspondido. Curioso, não? Prá mim, são personagens subestimados, porque todos se lembram apenas dos do Continente...

XII

Li Lenço Encarnado (O Arquipélago 2) com uma paixão que nem quando eu tinha quinze e lia Mark Twain e Walter Scott eu me emocionava.

As cenas de combate da Revolução de 23, com a quixotesca coluna revolucionária do Cel. Licurgo são geniais, exceto a heróica, quixotesca e malograda tomada de Santa Fé.

O Erico foi de uma crueza de detalhes de morte, sangue e violência que ele sublimou em todo o Continente, em 35 e 93. A guerra sempre passa longe na primeira parte da trilogia.

Mas 23 virou um épico. Lia no ônibus a tentativa de invasão da Intendência, fiquei o dia todo com as cenas na mente.

No cap 33, que narrativa genial, o ginete do Angico que o Rodrigo sempre4 detestou salva ele de uma emboscada onbde 10 cavalarianos estavam atraindo a coluna para uma tropa de 500 provisórios para matá-los, o Rodrigo cai do cavalo morto (o cavalo), Pedro Vacariano chega, salva ele, põe o homem no seu cavalo e apeia, quando Rodrigo chama-o, o ginete esporeia o cavalo e faz cobertura para a fuga.

Depois eles se deparam com o cadáver do homem, varado de balas.

A Revolução de 23 era estranha, os assisistas queriam derrubar o Borges de Medeiros com lanças do tempo dos Farrapos. Muitos não tinham experiência militar e o Exército estava neutro.

Restavam piquetes de caudilhos, como Honório Lemes, que sobrevivia sem munição comparado com a Brigada do governo, que tinha a famosa Hotkiss, uma matraca. Era a guerra da metralhadora contra a lança. Chimangada dava tiro e os maragatos se escondiam em matas e capões, como se fugissem da Mboitatá.

A tomada frustrada de Santa Fé foi provavelmente inspirada na de Uruguaiana, na fronteira oeste, onde houve a famosa briga de gato e rato do Flores da Cunha com o Honório Lemes.

O sogro do Rodrigo (Aderbal Quadros, o velho e poético Babalo) lia os jornais oposicionistas louvando os feitos do Leão do Caverá como se o homem fosse um Aquiles dos pampas. E até hoje ele é.

O lado romance histórico dessa parte é fantástica, não se compara ao Continente. E o Erico descreve o Flores e o Honório de forma fiel, descreve até a moprte do Adão Latorre, o degolador maragato de 83, que pegou em armas ali com mais de 80 anos e morreu naquele combate na ponte sobre o Ibirapuitã.

Ali que nasceria o mito dos então caudilhos "provisórios" (lenços verdes) Flores e o Oswaldo Aranha. O primeiro depois ficaria contra Getúlio Vargas e o segundo seria o antípoda de Rodrigo Cambará como o homem de República (segundo Floriano).

XIII

Um Certo Capitão Toríbio é genial, boa parte pega a Coluna Prestes e o Toríbio marcha com o Prestes e o João Alberto, o Siqueira Campos e todos aqueles que itriam virar tenentes interventores depois de 30.

Mas o interessante é que o Toríbio é inspirado no tio do Erico, o Nestor Verissimo, que realmente marchou pelo Brasil com a Coluna que foi a única que resistiu às sublevações militares de 24. E descreve como foi a refrega épica de subir até o topo do Nordeste e depois o Nestor de fato escapou milagrosamente de ser morto num pelotão quando foram presos (eles foram presos porque eram do piquete de vanguarda, mas, como se sabe, a Coluna nunca caiu e fugiu pela Bolívia).

Mas, na história, o Toríbio escapa porque um milico reconhece ele como irmão do Rodrigo Cambará, que havia lhe salvo a vida em Santa Fé quando ele sentou praça lá anos antes. É um final de Júlio Verne de surpreendente, porque em parte vai de relatos externos, depois vira uma narrativa epistolar, e depois o Toríbio já no Sobrado conta as histórias de combate, em situações de total miséria e famelidade em que eles sobreviveram.

E a Coluna não era diferente das que os maragatos faziam para fugir da chimangada do Borges em 23, só que ela era muito maior e sem destino pelo Brasil.

Terminei hoje: História termina como começa: o autor é o Floriano, ele se reconcilia com o pai dele, que morre logo depois, e com Sílvia, com quem ele descobre que ela, assim como todas as 'grandes' mulheres da história, resignam ao seu papel de entidades que representam a manutenção do lar, quando ela finalmente se descobre grávida.

Aliás, é a cena mais triste quando Floriano se dá conta que é tarde demais para ele e Sílvia. Ele chega de noite no Sobrado e ouve os passos de Maria Valéria, e diz: "O Sobrado está vivo!". É o finale do Gotterdamerung do Verissimo.

Menção honrosa ao machadiano Tio Bicho, o Falstaff do livro. A cena do velório do Arão onde todo mundo vela o corpo bebendo cachaça é antológica.

Meu avô ia se orgulhar do meu feito: sete livros do Erico em três meses! No fim, eu olho para a pilha de livros ao meu lado como se a história fosse um pouco minha, e um pouco nossa: de todos nós que nascemos aqui. É a nossa bíblia secular.

Vou sentir saudades do tempo em que atravessei os sete volumes da trilogia. Principalmente de trechos como:

"Vassuncê se lembra do Monarca, o meu bragado? Pois tive a noite passada um sonho esquisito com ele. Sonhei que ele estava num potreiro muito grande e de repente vi o Monarca saindo do meio duma cerração. Estava bem aperado e faceiro, sacudindo a cabeça, fazendo sinais prá mim assim como querando dizer: "vim te buscar. Vamos embora". E vassuncê sabe duma coisa? Fiquei contente quando comprendi que o bragado ia me levar pro outro mundo. De repente não senti mais dor nesse peito nem frio nem tristeza nem nada. Tudo era como nos tempos de dantes. Montei no animal e entramos a trote na cerração..."

Thursday, February 17, 2011

O Pacto

O Chimango

Borges de Medeiros governou o Rio Grande por longos vinte e cinco anos. No entanto, pouco ou nada se sabe em matéria de anedótico do velho Presidente do Estado, que governou fraudando eleições à bico de pena de 1897 a 1907 e de 1912 a 1928.

Lacônico, discreto. Tido como mais fundo e fechado que baú de solteirona, Borges não era o tipo fanfarrão. A única história do Velho Chimango que entrou para os anais do folclore político ocorreu com um grande desafeto seu, o mineiro Arthur Bernardes.

Como se sabe, Borges apoiou Nilo Peçanha à Presidência em 1922, ou seja, contra Arthur. Mais tarde, a Revolução de 23 os indispôs novamente. Os maragatos forçaram uma guerra de guerrilhas no estado exigindo a intervenção federal no Rio Grande depois de outra eleição roubada.

Com o Pacto de Pedras Altas, mediante Bernardes, ocorreu a reforma da Carta de 91, impedindo o Chimango de concorrer em 28.

Por uma curiosa ironia do destino, os dois inimigos estavam na mesma trincheira quando Borges apoiou os paulistas em 32. A revolução não vingou: os dois conspiradores foram presos em Recife.

Foram obrigados a conviver na mesma cadeia. Não se falavam. Depois de muito insistir, outros presos conseguiram reconciliá-los. Os dois toparam. No entanto, havia um pacto entre ambos. Eles poderiam falar de qualquer coisa, menos de política.

E assim se deu, falavam de culinária, botânica, numismática, epicurismo, estoicismo, futebol, tomismo, escatologia, literatura, pintura pré-rafaelita, tudo, menos política.

Durante um vago e pachorrento café da manhã, estavam os dois calados, fazendo a ceia. Para quebrar o silêncio, Bernardes sorveu o último gole de café, depois raspou o açúcar que ficou no fundo da xícara e lambeu a colherinha adoçada distraidamente como se fosse um Chica Bon. Suspirou fundo, olhou para uma rachadura no teto e tentando puxar assunto, falou:

— Me lembro que, em 24...

Borges se exasperou. Pôs os olhos acusadores num surpreso Bernardes, afastou a xícara para o meio da mesa e disse:

— O senhor rompeu o pacto. Disse que não ia falar em política. Pois bem. Passe bem.

Depôs o gardanapo na mesa e foi embora.

Monday, February 14, 2011

Obrigado, Ronaldo

Eu acordava lá pelas cinco e meia da manhã, fazia o chimarrão; enquanto ficava soturno no escuro esquentando a chaleira, da sala olhava a janela, como um fantasma.

Do fim da quadra, lá vinha aquele homem, um cinquentão baixo e curvado. Desengonçado e janota, seus braços pareciam não corresponder com o ritmo dos passos e do corpo; coroava-lhe a cabeça grande um tufo de cabelos brancos ralos.

O carão cor de cuia revelava alguma raiz fronteiriça. Carregava um fardo descomunal de papel às costas, enfeixados por uma lona amarela e caminhava curtas passadas bamboleantes, como se subisse uma ladeira imaginária.

Então eu descia as esdadas de chinelo e ia até a caixa de correios do prédio: era a hora do jornaleiro chegar.

Achava engraçado quando ele metia o jornal quentinho nas caixas de correspondência, alguém chacoalhava as janelas, como se suspeitando de algum salteador noturno. Ato reflexo, sem parar seus movimentos, dizia: "não é ninguém, é o jornaleiro!".

Fazia isso sempre. Um dia, eu lhe interroguei:

— Como assim, você não é ninguém?

Ele riu e explicou o caso. Sempre que uma voz de dentro de alguma casa perguntava, ele dizia: "não é ninguém, é o jornaleiro". Eu repliquei: "mas qual é o seu nome?". Ele: "eu me chamo Ronaldo".

E foi embora.

Outro dia que falei com ele não quis detê-lo (ele é uma pessoa muito ocupada, como todos), contudo lhe fiz uma revelação: eu também já havia sido jornaleiro. Disse-lhe no entanto que de jornal de bairro. Trabalhei enquanto a pequena publicação durou; distribuía exemplares pelo Moinhos de Vento e em Petrópolis. Era cansativo, mas era heróico. Eu era estudante de jornalismo e era jovem!

Bons tempos em que a gente enchia um carro de jornais recém saídos do Expresso Caxiense, na Rodoviária e levava a carga para algum ponto do bairro.

(um parêntese: além de jornaleiros, nosso grupo de entregadores eram os próprios redatores e editores, entre aspas. Coisa de juvenília, de tempos de quando éramos estudantes idealistas, mas isso já passou.)

Nos separávamos cada um com um fardo e, sem nenhum método, íamos colocando os exemplares embaixo de portas, em caixas de correio ou na escrivaninha de porteiros perplexos (muitos ou não aceitavam ou queriam que a gente colocasse os jornalecos em caixas de correspondência, porém em edifícios com mais de quarenta apartamentos, imaginem!).

Era exaustivo e insalubre — principalmente sob o frio do Inverno gaúcho. Porém, no fim do "expediente", terminavávamos o serviço bebendo cerveja uruguaia no posto de conveniência da rótula da Protásio (antes da Prefeitura construir aquele viaduto medonho).

E mais: eu me julgava importante. Achava que estava fazendo a minha parte para a humanidade em realizar aquele trabalho de Sísifo. Os jornais estariam cedo na casa dos leitores, e eles iam ler as minhas matérias...

Eu me julgava importante. E aquele pobre homem, que nem se dignava a dizer o nome, não dava a mínima: apenas queria terminar o serviço e voltar para casa. E quando lhe perguntavam quem era, ele dizia:

— Não é ninguém, dona, é o jornaleiro.

Mas ele era um homem, tinha dignidade e um nome: Ronaldo. Ele me entregou o jornal, plastificado. Fez menção de seguir seu caminho na madrugada. Então se despediu:

— Obrigado, moço.

E eu lhe respondi:

— Obrigado, Ronaldo.

E lá foi ele assobiando algo sem melodia.

Do fim da quadra, lá vinha aquele homem, um cinquentão baixo e curvado. Desengonçado e janota, seus braços pareciam não corresponder com o ritmo dos passos e do corpo; coroava-lhe a cabeça grande um tufo de cabelos brancos ralos.

O carão cor de cuia revelava alguma raiz fronteiriça. Carregava um fardo descomunal de papel às costas, enfeixados por uma lona amarela e caminhava curtas passadas bamboleantes, como se subisse uma ladeira imaginária.

Então eu descia as esdadas de chinelo e ia até a caixa de correios do prédio: era a hora do jornaleiro chegar.

Achava engraçado quando ele metia o jornal quentinho nas caixas de correspondência, alguém chacoalhava as janelas, como se suspeitando de algum salteador noturno. Ato reflexo, sem parar seus movimentos, dizia: "não é ninguém, é o jornaleiro!".

Fazia isso sempre. Um dia, eu lhe interroguei:

— Como assim, você não é ninguém?

Ele riu e explicou o caso. Sempre que uma voz de dentro de alguma casa perguntava, ele dizia: "não é ninguém, é o jornaleiro". Eu repliquei: "mas qual é o seu nome?". Ele: "eu me chamo Ronaldo".

E foi embora.

Outro dia que falei com ele não quis detê-lo (ele é uma pessoa muito ocupada, como todos), contudo lhe fiz uma revelação: eu também já havia sido jornaleiro. Disse-lhe no entanto que de jornal de bairro. Trabalhei enquanto a pequena publicação durou; distribuía exemplares pelo Moinhos de Vento e em Petrópolis. Era cansativo, mas era heróico. Eu era estudante de jornalismo e era jovem!

Bons tempos em que a gente enchia um carro de jornais recém saídos do Expresso Caxiense, na Rodoviária e levava a carga para algum ponto do bairro.

(um parêntese: além de jornaleiros, nosso grupo de entregadores eram os próprios redatores e editores, entre aspas. Coisa de juvenília, de tempos de quando éramos estudantes idealistas, mas isso já passou.)

Nos separávamos cada um com um fardo e, sem nenhum método, íamos colocando os exemplares embaixo de portas, em caixas de correio ou na escrivaninha de porteiros perplexos (muitos ou não aceitavam ou queriam que a gente colocasse os jornalecos em caixas de correspondência, porém em edifícios com mais de quarenta apartamentos, imaginem!).

Era exaustivo e insalubre — principalmente sob o frio do Inverno gaúcho. Porém, no fim do "expediente", terminavávamos o serviço bebendo cerveja uruguaia no posto de conveniência da rótula da Protásio (antes da Prefeitura construir aquele viaduto medonho).

E mais: eu me julgava importante. Achava que estava fazendo a minha parte para a humanidade em realizar aquele trabalho de Sísifo. Os jornais estariam cedo na casa dos leitores, e eles iam ler as minhas matérias...

Eu me julgava importante. E aquele pobre homem, que nem se dignava a dizer o nome, não dava a mínima: apenas queria terminar o serviço e voltar para casa. E quando lhe perguntavam quem era, ele dizia:

— Não é ninguém, dona, é o jornaleiro.

Mas ele era um homem, tinha dignidade e um nome: Ronaldo. Ele me entregou o jornal, plastificado. Fez menção de seguir seu caminho na madrugada. Então se despediu:

— Obrigado, moço.

E eu lhe respondi:

— Obrigado, Ronaldo.

E lá foi ele assobiando algo sem melodia.

Saturday, February 12, 2011

Dr. Sarmento e o Discurso

Nome de rua no Centro de Porto Alegre, cirurgião e anatomista, o Dr. Eduardo Sarmento Leite foi o patriarca da Arte Médica aqui no Rio Grande do Sul. Fundou a Escola de Medicina de Porto Alegre, hoje a Faculdade, plenamente integrada à UFRGS, onde foi diretor por mais de trinta anos (não ininterruptos).

Além de sua importância histórica na cultura médica e no ensino no primeiro quartel do Século XX, Sarmento era conhecido por seu lado folclórico. A história do discurso ilustra bem esse lado do nobre catedrático.

Quando ele foi nomeado Diretor de Higiene do Estado (o que equivale hoje ao posto de Secretário da Saúde), foi então convidado — junto com o então Arcebispo Metropolitano de Porto Alegre, Dom João Becker, para fazer o discurso de inauguração do Sanatório Belém.

Contudo, antes dele, o cerimonial colocou para discursar o arcebispo. Empolado, Dom João aproveitou o insigne momento para mostrar seus dotes de cientista secular. Com sublime edudição, começou a dizer.

— Mycobacterium tuberculosis, ou bacilo de Koch, é a bactéria que provoca a maioria dos casos de tuberculose. Foi descrita pela primeira vez em 24 de março de 1882 por Robert Koch, que subsequentemente recebeu o Prêmio Nobel de Fisiologia por esta descoberta em 1905...

Surpreso, Dr. Sarmento notou que o santo homem começou a falar um discurso pachorrento e mais longo que xingamento de gago, versando justamente sobre a sua pauta: o problema da tísica e a evolução dos estudos sobre a Mycobacterium tuberculosis.

Pois quando justamente o clérigo fechou o bico, Dr Sarmento, que era a maior autoridade do assunto discorrido foi finalmente dar a sua preghiera.

Alçou a fronte, pigarreou, e disse:

— Meus amigos e senhores presentes, eu ia discurar aqui hoje. Mas eu não vou discursar. A razão é muito simples: o que eu poderia humildemente discorrer nesse momento foi dito, e foi magnificamente colocado pelo nosso glorioso, digo, a Sua santidade e excelentíssimo reverendíssimo santo padre. Só me resta é dar as bênçãos celestiais à essa nova instituição e pedir que todos nós, agora, nesse momento, rezemos um Padre Nosso. Combinado? vamos lá, todo mundo.

E, abrindo os braços, completou:

— Ora façamos o sinal da cruz: em nome do Pai, do Filho, Espírito Santo, Amém, Padre Nosso que estás no Céu, santificado seja o vosso nome...

Além de sua importância histórica na cultura médica e no ensino no primeiro quartel do Século XX, Sarmento era conhecido por seu lado folclórico. A história do discurso ilustra bem esse lado do nobre catedrático.

Quando ele foi nomeado Diretor de Higiene do Estado (o que equivale hoje ao posto de Secretário da Saúde), foi então convidado — junto com o então Arcebispo Metropolitano de Porto Alegre, Dom João Becker, para fazer o discurso de inauguração do Sanatório Belém.

Contudo, antes dele, o cerimonial colocou para discursar o arcebispo. Empolado, Dom João aproveitou o insigne momento para mostrar seus dotes de cientista secular. Com sublime edudição, começou a dizer.

— Mycobacterium tuberculosis, ou bacilo de Koch, é a bactéria que provoca a maioria dos casos de tuberculose. Foi descrita pela primeira vez em 24 de março de 1882 por Robert Koch, que subsequentemente recebeu o Prêmio Nobel de Fisiologia por esta descoberta em 1905...

Surpreso, Dr. Sarmento notou que o santo homem começou a falar um discurso pachorrento e mais longo que xingamento de gago, versando justamente sobre a sua pauta: o problema da tísica e a evolução dos estudos sobre a Mycobacterium tuberculosis.

Pois quando justamente o clérigo fechou o bico, Dr Sarmento, que era a maior autoridade do assunto discorrido foi finalmente dar a sua preghiera.

Alçou a fronte, pigarreou, e disse:

— Meus amigos e senhores presentes, eu ia discurar aqui hoje. Mas eu não vou discursar. A razão é muito simples: o que eu poderia humildemente discorrer nesse momento foi dito, e foi magnificamente colocado pelo nosso glorioso, digo, a Sua santidade e excelentíssimo reverendíssimo santo padre. Só me resta é dar as bênçãos celestiais à essa nova instituição e pedir que todos nós, agora, nesse momento, rezemos um Padre Nosso. Combinado? vamos lá, todo mundo.

E, abrindo os braços, completou:

— Ora façamos o sinal da cruz: em nome do Pai, do Filho, Espírito Santo, Amém, Padre Nosso que estás no Céu, santificado seja o vosso nome...

O Rei se Diverte

Estava a ouvir o Rigoletto, do Verdi. Quem leu À sombra das Chuteiras Imortais, do Nelson Rodrigues, deve se lembrar de uma expressão recorrente nas célebres crônicas esportivas do escritor pernambucano: "Fazia um mau tempo de quinto ato do Rigoletto".

Ora, prá quem não sabe, a expressão é um delírio literário do Nelson. Não existe nem mau tempo na ópera e muito menos um quinto ato.

Vocês naturalmente conhecem a ária mais famosa, o La Donna É Mobile. O que vocês não sabem — acho eu, é que a ópera romântica tinha um papel na sociedade do começo do Século XIX, dado a sua popularização quando ao papel preponderante das casas de música na sociedade burguesa do Romantismo.

Ou seja, um operista como Verdi compunha uma ópera como quem hoje produz um longa-metragem.

Por exemplo, Rigoletto é, na verdade, uma adaptação do Rei se Diverte, do Victor Hugo. A peça foi um fracasso porque muitos acharam que ela fosse uma afronta ao rei francês Luis Felipe. a peça foi banida.

Verdi como perista tinha que entregar o libreto para a Censura, que na época era austríaca no norte da Itália (que não era ainda unificada). E a Igreja ia cair em cima.

A peça é um retrato sem retoques do hedonismo espúrio da corte francesa do rei Felipe I (e não Luís Felipe).

a história mastra uma corte corrompida numa vida de fofocas, de prevaricação e gente podre. E a cirte gira em torno de um bufão, Treboulet, que Verdi passou a chamá-lo Rigoletto.

Ele é um sujeito mais podre por dentro do que por fora. Sempre procura algo ou alguém para descontar o fato de que ele é feio e corcurda. A corte real é uma alcatéia de títeres onde ele a todos maneja, sem escrúpulos.

O libreto do Piave, seguindo conselhor do Verdi, que não queria deixar de adaptar a peça do Hugo, teve a habilidade de mudar a ação no tempo e no espço: Rogoletto se passa, então, na Itália do século XVI, em Mântua. O título original, A Maldição, foi também mudado para evitar problemas com a Igreja, que o acusaria de usar uma expressão funesta.

Ou seja, a quaztro mãos, eles habilmente mudaram a história mas não mudaram a essência.

Verdi soube também caracterizar os dois oponentes, o Duque, o canalha, e Rogoletto, o seu oponente. A música é leve para contrastar com o enredo sombrio e de final trágico.

Rogeletto é mais feio por dentro do que por fora, mas tem uma bela filha (bella figlia del amore). O Duque então, fantasiado de estudante, a seduz, por pura crueldade. Ela é raptada, o bufão consegue resgatá-la. Mas planeja matar o Duque e encomenda um matador de aluguel...

Mas a coisa não termina como ele esperava. O matador resolve matar o primeiro que ver na frente e não sabe que Gilda, travestida de homem para fugir de seus malfeitores, procura Rigoletto. O homem joga o cadáver da garota num saco.

Quando Rigoletto vai tirar o corpo do "Duque" do saco para finalmente jogar o cadáver num rio, ouve o próprio Duque a cantar e se saracotear a sua La Donna É Mobile. Então se depara com Gilda morta em seus braços.

Se Hugo teve problemas com sua peça, Verdi conheceu amplo sucesso mundial, a partir de 1851. É, com efeito, sua obra mais representada de todos os tempos.

Agora silêncio e parem de apupar, porque a orquestra vai tocar.

Desculpem o spoiler.

Ora, prá quem não sabe, a expressão é um delírio literário do Nelson. Não existe nem mau tempo na ópera e muito menos um quinto ato.

Vocês naturalmente conhecem a ária mais famosa, o La Donna É Mobile. O que vocês não sabem — acho eu, é que a ópera romântica tinha um papel na sociedade do começo do Século XIX, dado a sua popularização quando ao papel preponderante das casas de música na sociedade burguesa do Romantismo.

Ou seja, um operista como Verdi compunha uma ópera como quem hoje produz um longa-metragem.

Por exemplo, Rigoletto é, na verdade, uma adaptação do Rei se Diverte, do Victor Hugo. A peça foi um fracasso porque muitos acharam que ela fosse uma afronta ao rei francês Luis Felipe. a peça foi banida.

Verdi como perista tinha que entregar o libreto para a Censura, que na época era austríaca no norte da Itália (que não era ainda unificada). E a Igreja ia cair em cima.

A peça é um retrato sem retoques do hedonismo espúrio da corte francesa do rei Felipe I (e não Luís Felipe).

a história mastra uma corte corrompida numa vida de fofocas, de prevaricação e gente podre. E a cirte gira em torno de um bufão, Treboulet, que Verdi passou a chamá-lo Rigoletto.

Ele é um sujeito mais podre por dentro do que por fora. Sempre procura algo ou alguém para descontar o fato de que ele é feio e corcurda. A corte real é uma alcatéia de títeres onde ele a todos maneja, sem escrúpulos.

O libreto do Piave, seguindo conselhor do Verdi, que não queria deixar de adaptar a peça do Hugo, teve a habilidade de mudar a ação no tempo e no espço: Rogoletto se passa, então, na Itália do século XVI, em Mântua. O título original, A Maldição, foi também mudado para evitar problemas com a Igreja, que o acusaria de usar uma expressão funesta.

Ou seja, a quaztro mãos, eles habilmente mudaram a história mas não mudaram a essência.

Verdi soube também caracterizar os dois oponentes, o Duque, o canalha, e Rogoletto, o seu oponente. A música é leve para contrastar com o enredo sombrio e de final trágico.

Rogeletto é mais feio por dentro do que por fora, mas tem uma bela filha (bella figlia del amore). O Duque então, fantasiado de estudante, a seduz, por pura crueldade. Ela é raptada, o bufão consegue resgatá-la. Mas planeja matar o Duque e encomenda um matador de aluguel...

Mas a coisa não termina como ele esperava. O matador resolve matar o primeiro que ver na frente e não sabe que Gilda, travestida de homem para fugir de seus malfeitores, procura Rigoletto. O homem joga o cadáver da garota num saco.

Quando Rigoletto vai tirar o corpo do "Duque" do saco para finalmente jogar o cadáver num rio, ouve o próprio Duque a cantar e se saracotear a sua La Donna É Mobile. Então se depara com Gilda morta em seus braços.

Se Hugo teve problemas com sua peça, Verdi conheceu amplo sucesso mundial, a partir de 1851. É, com efeito, sua obra mais representada de todos os tempos.

Agora silêncio e parem de apupar, porque a orquestra vai tocar.

Desculpem o spoiler.

Thursday, February 10, 2011

I Walk the Line

Cash

Ouçam isso:

O country nasceu com o disco, lá nos anos 50, com o Hank Williams. Esse vídeo é uma brincadeira da minha parte, porque o Lovin' Spoonful lançou essa canção cogitando chegar no topo da Billbord Country, e não chegou. Na verdade, se a gente pensar, o country rock só iria aparecer depois dos Eagles. Ou seja, qualquer arremedo nesse sentido era mero arremedo.

Nos anos 50 o country virou uma espécie de estilo entronizado por Nashville, capitaneado por um programa de rádio, o Grand Ole Opry.

Aquilo virou tipo um paradigma parecido com o cetegismo aqui no Rio Grande do Sul. Mas como existem os mitos, existem os iconoclastas. E um deles é o Johnny Cash.

O Johnny Cash pagaria um preço alto por se pôr de frente ao country de Nashville, mas o Johnny Cash era o Johnny Cash.

A missão do Johnny Cash era acabar com o ranço pueril do country de Nashville e botar rock na coisa toda.

O Cash foi o cara que pôs rock no country, ele e o Gram Parsons. Aliás, a postura punk do Cash em mandar tudo à merda é além do country. O Cash foi um dos caras a mostrar que um gênero musical pode transcender a si. Um exemplo é a própria versão de Darlin' Companion do Johnny Cash do Lovin' Spoonful:

Friday, February 04, 2011

Un patacone bucato

Dia desses, eu ouvi uma história de um gaudério que tomava café no boteco dos motoristas, aqui na Rodoviária de Porto Alegre.

O boteco dos motoristas é aquele que fica defronte ao setor de desembarque, e que vende um pastel e um copo de suco de laranja a R$ 1,50. O gaúcho estava solenemente pilhchado e escorado no balcão, equilibrando a mala de garupa à tiracolo enquanto soprava o cefezinho num daqueles copinhos de cachaça.

Baixo, voz estrídula, metido em largas bombachas gris, chapéu de barbicacho, botas de sanfona com grandes chilenas. Parecia forçar o sotaque e de vez em quando soltava um "chô mico". Fazia menção de sorver um gole, assoprava a bebida e punha o copinho de volta no balcão. E falava pelos cotovelos.

Então ele contou a história de um bandoleiro que era o terror de Uruguaiana, o Black Jack da fronteira, em priscas eras. "Pues vacês já ouviram falar do Zé Viau?". quando todos mugiram um distraído "não" em uníssono, ele começou:

— O Viau era um filho de china com estrangeiro. Desgarrado, com quinze anos, o diacho já havia matado um homem. Com vinte, ele já tinha umas sete mortes no lombo. Um dia, ele matou uma figura importante em Uruguaiana. Acabou se bandeando para os lados da Argentina — disse. — Os parentes do tal figurão da cidade então juraram vingança: não iriam descansar enquanto não metessem o tal Zé Viau numa cova rasa.

Deu um gole (o primeiro) no café. Levou o copo em riste, apontando giratoriamente para todos que o circundavam:

— Pues vacês não sabem que quando a gente coloca uma moeda furada na boca de um defunto que foi assassinado, o facínora acaba voltando ao lugar onde ele cometeu o crime? Sabem?

— Não — disse um motorista da Planalto Itaqui-Porto Alegre, com a vista turva de olheiras de mais de oito horas de viagem já meio arregalada.

— Pues então — continuou o gaúcho — puseram um patacão furado na língua do morto (uns 900 réis, mais ou menos). Cerca de dois meses depois, não é que o Zé Viau apareceu num bolicho lá de Uruguaiana? O dono do bolicho gelou. Cerrou os punhos e suou frio, como se estivesse diante do Abominável Homem das Neves. Não conseguia balbuciar palavra.

— Vacê tá vendo algum fantasma, patrício? — quis saber o Black Jack da fronteira.

Todo cagado, o bolicheiro contou a tal história do patacão furado na boca do defunto.

— O quê? — empertigou-se o facínora, que tirou o pito da boca, cuspiu no chão entre as botas embarradas e tornou a olhar nos olhos do bolicheiro que, àquela altura, estava com a cara branca como quiejo caseiro. — Vacê tá querendo me dizer que enterraram aquele sarnento com uma pataca na goela?

O bolicheiro fez um "sim" com a cabeça, olhos arregalados e a boca aberta de pavor.

— Me espere — respondeu Zé Viau.

E foi embora.

Uma hora depois, o facínora voltou. Chegou até o balcão, meteu a mão no bolso e, com violência, espalmou a mão na mesa. recolheu o braço, olhou para o bolicheiro, apontou para uma moeda furada em cima do balcão e disse, depois de um silêncio que sustentava olhando nos olhos do perplexo atendente do estabelecimento:

— Me vê um patacão de cachaça, patrício.

O bolicheiro desmaiou.

Se non é vero...

—

O boteco dos motoristas é aquele que fica defronte ao setor de desembarque, e que vende um pastel e um copo de suco de laranja a R$ 1,50. O gaúcho estava solenemente pilhchado e escorado no balcão, equilibrando a mala de garupa à tiracolo enquanto soprava o cefezinho num daqueles copinhos de cachaça.

Baixo, voz estrídula, metido em largas bombachas gris, chapéu de barbicacho, botas de sanfona com grandes chilenas. Parecia forçar o sotaque e de vez em quando soltava um "chô mico". Fazia menção de sorver um gole, assoprava a bebida e punha o copinho de volta no balcão. E falava pelos cotovelos.

Então ele contou a história de um bandoleiro que era o terror de Uruguaiana, o Black Jack da fronteira, em priscas eras. "Pues vacês já ouviram falar do Zé Viau?". quando todos mugiram um distraído "não" em uníssono, ele começou:

— O Viau era um filho de china com estrangeiro. Desgarrado, com quinze anos, o diacho já havia matado um homem. Com vinte, ele já tinha umas sete mortes no lombo. Um dia, ele matou uma figura importante em Uruguaiana. Acabou se bandeando para os lados da Argentina — disse. — Os parentes do tal figurão da cidade então juraram vingança: não iriam descansar enquanto não metessem o tal Zé Viau numa cova rasa.

Deu um gole (o primeiro) no café. Levou o copo em riste, apontando giratoriamente para todos que o circundavam:

— Pues vacês não sabem que quando a gente coloca uma moeda furada na boca de um defunto que foi assassinado, o facínora acaba voltando ao lugar onde ele cometeu o crime? Sabem?

— Não — disse um motorista da Planalto Itaqui-Porto Alegre, com a vista turva de olheiras de mais de oito horas de viagem já meio arregalada.

— Pues então — continuou o gaúcho — puseram um patacão furado na língua do morto (uns 900 réis, mais ou menos). Cerca de dois meses depois, não é que o Zé Viau apareceu num bolicho lá de Uruguaiana? O dono do bolicho gelou. Cerrou os punhos e suou frio, como se estivesse diante do Abominável Homem das Neves. Não conseguia balbuciar palavra.

— Vacê tá vendo algum fantasma, patrício? — quis saber o Black Jack da fronteira.

Todo cagado, o bolicheiro contou a tal história do patacão furado na boca do defunto.

— O quê? — empertigou-se o facínora, que tirou o pito da boca, cuspiu no chão entre as botas embarradas e tornou a olhar nos olhos do bolicheiro que, àquela altura, estava com a cara branca como quiejo caseiro. — Vacê tá querendo me dizer que enterraram aquele sarnento com uma pataca na goela?

O bolicheiro fez um "sim" com a cabeça, olhos arregalados e a boca aberta de pavor.

— Me espere — respondeu Zé Viau.

E foi embora.

Uma hora depois, o facínora voltou. Chegou até o balcão, meteu a mão no bolso e, com violência, espalmou a mão na mesa. recolheu o braço, olhou para o bolicheiro, apontou para uma moeda furada em cima do balcão e disse, depois de um silêncio que sustentava olhando nos olhos do perplexo atendente do estabelecimento:

— Me vê um patacão de cachaça, patrício.

O bolicheiro desmaiou.

Se non é vero...

—

Thursday, February 03, 2011

Deixa Cair

O homem Wilson Simonal sempre será um cara controverso. Ele é amado e odiado da mesma maneira. Já com relação ao intérprete Simonal, ele foi insuperável. O primeiro partiu para sempre; o segundo ainda existe no sulco dos discos.

O artista Simonal era o cara. Como disse Ruy Castro no Chega de Saudade: uma voz excelente, senso de divisão igual aos melhores cantores americanos e uma capacidade de fazer gato e sapato do ritmo, sem se afastar da melodia ou sem apelar para os "scats fáceis que eram a especialidade de Leny Andrade (que, como Wilson, era cria de Lenny Dale no Beco das Garrafas).